本を読んだら即アウトプット派のヒラノです。

最近気になって図書館で見つけたのが、「本の読み方を変える」というテーマの本。

本に読み方なんてあるのか?と若干疑問もありつつ、導入部分ですでに引き込まれてしまいました。

その理由は、著者が難読症という読書ができなかった人だからです。

本が読めない人なのに本を書いてるってのがなんだか不思議で、またそれを書いてあるってのが掴みが上手いなあ〜と思いつつ読み進めてしまいました。

ちなみに、著者は正確には『内言語が出来なかった人』です。

内言語というのは、黙読しているときに頭に文章を読んでいる声が聞こえていることで、私は当たり前のように思っていたのですが、これができない方が現実にいます。

著者はこの内言語をのちに訓練して出来るようになったそうです。すぐに出来ないからこそ体系的に理解ができる人のパターンだなと思いました。

読後感がよくなかなかためになる本だと思ったので、個人的に気になった部分を備忘録的な感じで書いてみました。

ざっくり要点を書くと、

- ゆっくり読む

- 何度も繰り返し読む

- つまらなければ途中でやめる

- 移動して場所を変えて読む

このあたりが自分的にしっくりきた部分です。

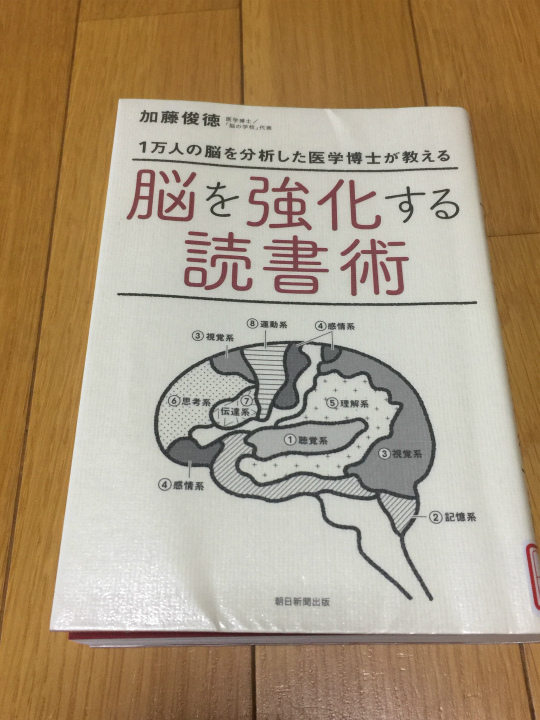

8つに分かれた『脳番地』

私的に聞き慣れなかった『脳番地』という言葉があります。

この脳番地は聴覚、記憶、視覚、感情、理解、思考、伝達、運動の8つに分かれていて、 それぞれ得意分野があり、使っただけ能力を伸ばせるというもの。

それぞれの能力計測は3項目の中から当てはまるものをマルバツで選ぶというものでした。私のテスト結果は以下の通り↓

- 理解と思考と伝達、運動は3つがマル

- 聴覚と感情がバツ2つで明らかに足りてない

- 記憶と視覚がバツ1つ

自分の場合は、足りていない聴覚と感情の脳番地を補うといいよってことみたいです。

感情は小説を読むことで鍛えられやすいそうです。

たしかに最近、参考書と実用書ばかりで小説を読む機会が減ったような、、、。

ということで、久しぶりに若い頃にハマっていた村上龍の小説を借りてきて読むことにしました。

脳には『利き脳』がある

これは昔からよくいわれていますが、右脳と左脳があり、 右脳は映像系、左脳は言語系です。

私の場合、読んだ本や記憶のシーンが静止画なので映像系の右脳発達だと思っていたんですが、「活字中毒」や「読むのが速い」といったタイプは左脳系で、最近の本の読み進め方からすると左脳が発達してきているっぽいです。

逆に活字から映像をイメージするのがちょっと苦手になってきている感がありますね。

どうにも小説に入り込めなくなったのはこれが理由だったようです。

意識してイメージするとだんだんと楽しくなってくるから不思議です。

音読はめちゃくちゃ脳に良い

本を心の中で読むだけでなく、口に出して音読するといろんな脳番地を鍛えられるとのこと。

小学校の音読って意味あるのか?と思っていたけど、これが意外にも脳には効果アリってことです。

また、『なりきり音読』も良いです。

私は最近、この本を読んでから音読が福山雅治さんの声にいつのまにかなってしまってます。 福山さんの声ってなんかつきまとうんですよね。

福山ボイスで再生された活字はなんだか残りやすいです。ある程度クセがある人で脳内再生したほうが頭には残りやすいのかも??

内言語ができてない人はオーディオブックから

頭に音がひびきにくいタイプの人はまずオーディオブックから入ると音をイメージしやすいとのこと。

オーディオブック、一時期ものすごく流行りましたよね〜。車の中で再生するって人が多かった印象です。

これは音をイメージしやすくなるだけでなく、時間短縮にもなります。ビジネスマンは積極的に活用していきたい本の種類でしょう。

私は以前、海外投資家の本を読みまくっていた時期があったのですが、これもすべてKindleから音声再生していました。

私の場合はオーディオブックではなく普通の本をiPhoneの読み上げ機能で夜寝る前に聞いていて、ちょっと読み方にクセがあり、難がある部分もありますが慣れてくると8割くらいは理解できました。

思い出してみると文章の内容は音で覚えています。本の内容がそのまま音で再生される感じです。結果、時間効率的に良かったなと思ってます。

人物相関図を書く

大人になると、理解できないものは記憶できなくなると著書の中で何度か言及されています。

ゲームセンターCXの放送内でも、課長有野も推理ゲームはしっかりとホワイトボードにメモしてましたからね。

何人もの登場人物が出てくる小説などはもはやわからないので、紙に人物相関図を書いていくと理解が深まり、本が楽しくなります。これは久々の小説読書でも活用してみたいです。

ベストセラーを読む

コミュニケーションの本質は記憶の共有だそうです。

コミュ力を鍛える系の本を読んで小手先のテクニックを知るよりもベストセラーを読んでいろんな人と話すようになろう!ってことです。

ベストセラーを読むだけで共有できる人の数が増えるって、よく考えたらシンプルですが、ベストセラーを読まない自分にはすっぽり抜けている部分でした。

特に小説ですね。新作を読み続けてきた村上春樹さんの本もいつの間にか読まなくなっていましたし。

ベストセラーなら図書館に必ずあるので、買わなくても一読してみることをオススメします。

認知症予防には恋愛小説

アラフォーになり、ちょっとずつ認知症になったら怖いなーなんて思うようになりました。

認知症予防には小説がオススメだそうです。

小説は出来事の記憶なので海馬を鍛えるから。読むなら特に感情の強い恋愛小説一択で、これも最近の私にはスッポリ抜けている部分でした。

扁桃体と海馬は位置関係が近いので、感情を伴うと記憶しやすくなるというのが理由です。

10代の人が読む恋愛小説でも読んだら脳が若くなるのだろうか?

じゃあ恋愛物のベストセラーを選べばコニュニケーションも出来て最強じゃん!って思ったヒラノです。

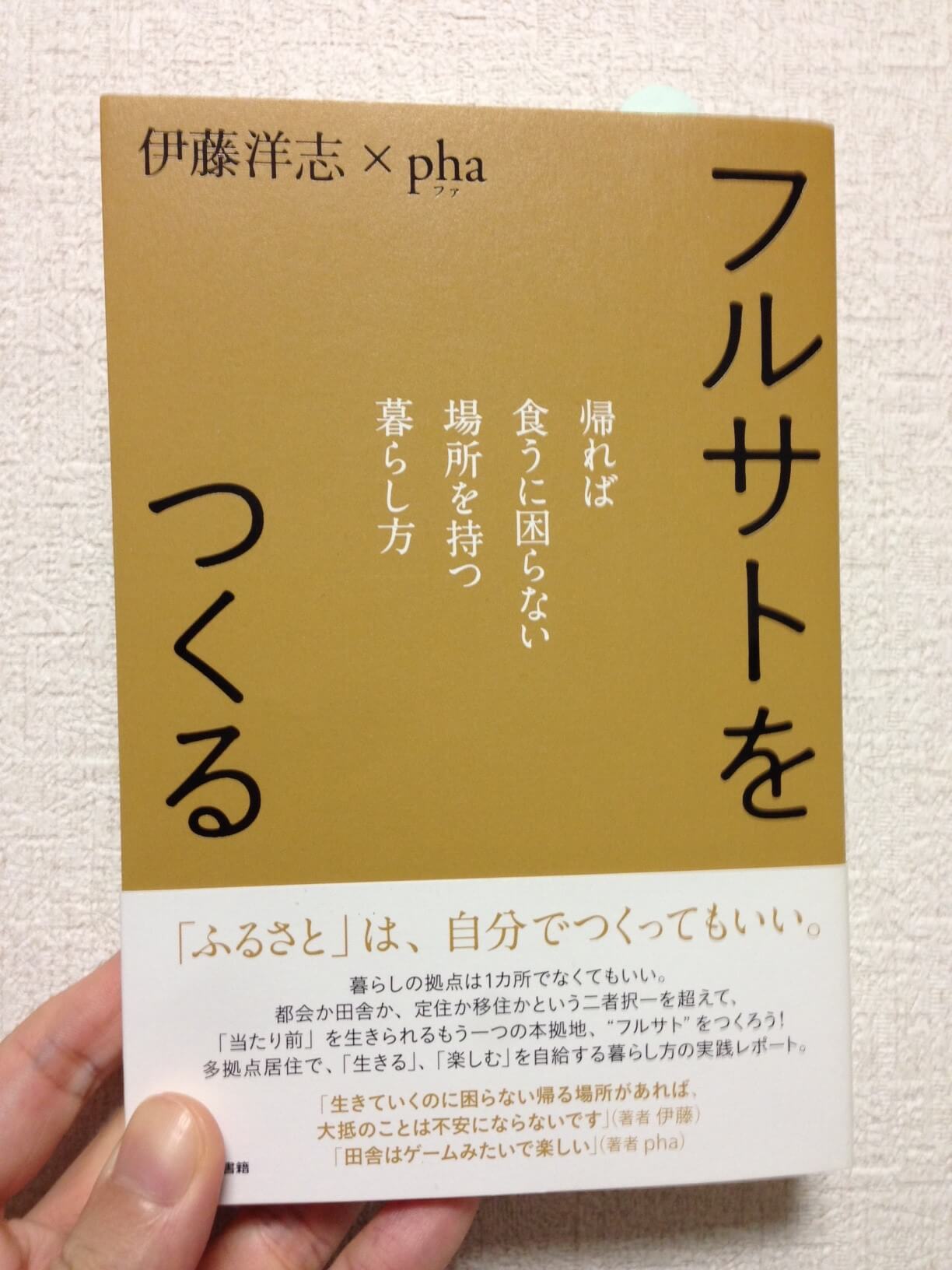

この辺とかありかもしれません↓そういえば娘が読んでいたような。

[itemlink post_id=”12853″]

洋書の読み方

作品内ではちょっとですが洋書の読み方にも言及されていました。

著者は医者で、最新の技術書等は洋書でしか読むことができないそうです。

私に当てはまるのはプログラミングの本でしょうか。Python絡みで多いのが洋書です。

プログラミングの技術書はアメリカの物がやっぱり強くて、英語版がスラスラ読めたらPythonの理解力も深まりやすいんだろうなあと思ってます。

村上春樹さんは、洋書を読むためのアドバイスとして、「上巻」を日本語、下巻を英語で読むことをアドバイスしています。

このテクニックはけっこう使えそうですよね。その本で使われている基本の単語や人名がわかれば下巻は英語でもどうにか理解できる、理解しようと思うはずです。

本を読んで○○をする

本は読むだけではダメで、読んだらその後いろんなことをすることを勧められています。

私なら、ブログでのアウトプットがこれにあたります。 まさに今あなたが読んでいるこの文章です。

音読でもいいし、絵に描いてもいいので、とにかく読んだらなにか行動に起こすと本の内容が入ってきやすいし、自分の実になります。

いろんな本を同時読む

複数の本を同時進行で読むと思考系脳番地が刺激されます。

思考型=判断力が鍛えられますから、判断力のない人はいろんな本を浮気読みするといいみたいです。

私は昔から読んでいた本を途中でやめて他の本へいき、また戻ってくるということをやっていました。友人からは全く理解できないといわれてきましたが、やっと自分的に納得することができました。浮気読みオッケーなんだなと。

特に、小説、実用書、参考書などを同時に読むといいそうな。やっぱり小説読まなきゃいかんですね。

苦手な本を読むには

読まなければならない本がについて述べている部分です。

このテクニックとして、『本に書き込む』 というものがあります。

線や自分が思ったことを書き込み、文字通り本を汚して、 「自分の本にする」 という作業をすると、苦手な物でも飲み込みやすくなります。

私は今まで読んだら売る派の人だったので、なるべくきれいに読んできましたが、これからは売らずにどんどん書いていこうと思ってます。

汚した本は最終的に裁断してKindleとかに入れちゃえれば更にいいんだろうなと思います。

良い文章があったらメモ

メモしようと考えるだけでも運動会脳番地が刺激されます。

ブログを書く上で感情表現って大事ですからね。私的にこの部分はメモ対象です。

スマホへのメモだけでなく、手で文字を書くとさらに良いそうです。

文字を手で書かなくなってから漢字がダメになってきましたからね。思い当たる節がありまくりのヒラノです。

友達に勧めてもらった本を読む

友達のオススメされた本を読む行為はめちゃくちゃいいっぽいです。

これは、すでに感想を伝える相手がいるので、 口頭でのアウトプットの機会もありますし、感情部分も交えることができます。

いろんな人に「面白かった本を教えて欲しい」と聞いてみる習慣は昔からあったので、継続しようと思いました。

プログラミングも運動系

運動系っていうと実際に身体を動かすことなのかなーと思っていましたが、それだけではないらしく、例えばプログラミングも運動系に入る場合があるそうです。

なぜなら、プログラミングは言語を操作するからです。

なので、引きこもってずっとコード書いてる人は運動系脳番地が発達している可能性があります。

頭の中でのシミュレーションも運動系脳番地を活性化してくれるので、やっぱりマインクラフトっていいんだなと思いました。結局マイクラかよ。

- お役立ち度 ☆☆☆☆

- 読みやすさ ☆☆☆☆

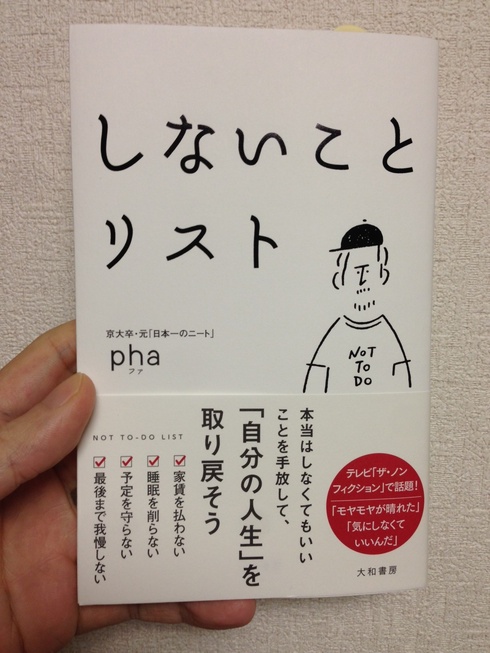

[itemlink post_id=”12849″]